【横山験也のちょっと一休み】№.3745

藤森良蔵の算術書が面白く、家に何冊かあります。

戦前に大活躍をした人で、算数系の通の先生はご存じと思います。

藤森先生の本(『算術学び方考え方と解き方』(山海堂出版部)に、分数の大事な点が書かれています。

=============

a/bの形を備えて居る式を一つの数として取り扱うときに分数と名づけるのだと云うことをしっかりわからせることが非常に大切のことであるのであります。

=============

今の時代は、結構あっさりとしています。

1/2や3/5などを分数といいますと伝えておしまいです。

戦前もそうだったのかもしれません。

藤森良蔵の優れているところは、そんな分数について、ここが大事だ!と判断したところを、子ども達にわかるように工夫をして表現しているところです。

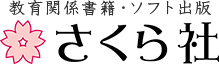

分数を一つの数とみなすとき、藤森良蔵は「家」のたとえ話をしています。

家は、平屋でも1軒。二階建てでも1軒。三階建てでも1軒と言うことを話題にします。

読んでいて、これはさすが!と痛感します。

読んでいて、これはさすが!と痛感します。

藤森良蔵の教え方のうまさは、こういう比喩に現れています。

さて、この家の比喩ですが、どうしてわかりやすいのかと問われると、どう説明したらいいでしょう。

一つは、分数は新しい概念であること。馴染みがありません。

一方、家は毎日見ていて、1軒、2軒と数えることも周知。つまり、慣れ親しんでいるのです。

馴染みの無い話をしても、しかも、算数と言うあまり面白みのない話題となると、子ども達の頭がすんなりとは受け入れてくれません。

しかしながら、慣れ親しんでいる物の話は、聞く側の子ども達の頭も受け入れてくれます。「受け入れてくれる」と書くと、子どもの方が何か許可を出して入ってくることを許しているというような、意図のある行為と伝わってきます。

しかしながら、意図して、あるいは意識して受け入れているのではありません。直感的に受け入れてしまうのです。

「1階建ての家が1件あるでしょう」と言われたら、頭が自動的に家を把握してしまいます。慣れ親しんでいる事物にはシステム1が自動起動するからです。

家の話が頭の中に自動的に入った後、それと同類のものを出しているのが、藤森良蔵です。「さて、この家が分数と似ているんだよ」と話すわけです。

すると、子ども達の頭はどうなるでしょう。面白いことに、すでに頭に入っている家と、習っている最中の分数との間のつながりを見つけようとします。

つながりを見つけないと、落ち着かない状態になるので、頭を安定させるために、家と分数との整合性をつけ始めます。

これも自動的に働き始めます。論理的に結び付けたがるのが脳の働きだからです。「そうか、1階は分母で2階は分子。これで一軒の家なんだ」などと、自分なりに理由付けをしてしまいます。

こういうことがほんの一瞬のうちに行われ、「なるほど」「わかった」と感じてくるのです。中には、頭で結びついたことが嬉しくて、つまり、脳が喜んだので、思わず口にする子も出てきます。

こういうことが分かっていると、分数の授業中に、家と分数は似ているんだよと話して、にっこりしていればいいと分かってきます。あとは子ども達が関連付けてくれるので、それを話してもらえばいいのです。

比喩を使うことで、子ども達が頭を使い始めるのです。

分かりやすい比喩は教育的に非常に重要だと言うことが藤森良蔵の本からも伝わってきます。

—

|

|

|